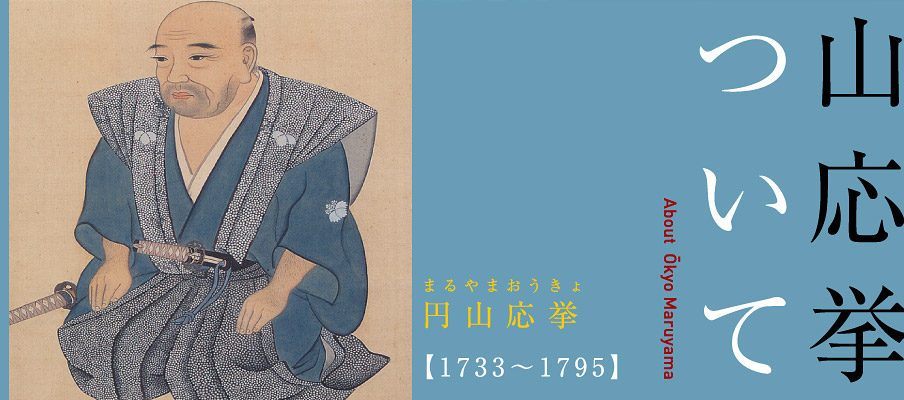

円山 応挙は、江戸時代中期に活躍した代表的な絵師で円山派の祖であり、同時に近代日本画の祖、写生画の祖ともいわれる存在です。

1733年(享保18年)、丹波国桑田郡穴太村(現京都府亀岡市)の農家の次男として生まれ、幼年から地元の寺、金剛寺に預けられ小僧として生活をしていました。その頃から絵を好んだといわれています。同寺の住職が亡き後、応挙15歳で上洛し玩具商「尾張屋」に奉公します。尾張屋での仕事の内容は人形制作や彩色、眼鏡絵などを描くことであり、この頃に多く技術を身につけ、後に絵師として確立するに基点となる要因になりました。応挙の画才を見いだした尾張屋の中島勘兵衛の計らいにより、1749年、応挙17歳の頃から狩野派の絵師、石田幽汀に入門し狩野派様式や花鳥画などを学びます。また、当時流行した眼鏡絵の制作に携わったことにより、西欧の遠近法の基礎を身につけたともいわれています。その後自然の写生に専念し、従来の日本画にはなかった遠近法などを取り入れた写生画を創出していきます。応挙は常に写生帖を携え、対象への観察として暇さえあれば余念なくスケッチを行っていたようで、画帖には多くの植物、蝶や昆虫などが残されています。

1765年に手がけた『雪松図』で応挙独自の写生画様式を確立させ、翌1766年から『応挙』と改名。

同時期に円満院門主祐常との関係がはじまり、寵恩を得ながら絵師として技術をさらに昇華させ次々と作品を手がけていき、その卓越した画風はさまざまな階層の人々より傑出した人気を博しました。

1786年(天明6年)54歳の時、兼ねてより親交のあった愚海和尚が入院した串本無量寺の再建成就の祝いに『波上群仙図』や『山水図』等障壁画12面を描き、弟子芦雪を名代として京から南紀に向かわせました。

その後も、絵師として多大な成功を収め、寛政7年63歳で没するまで精力的に障壁画や屏風等の大画面作品を描き続けました。

|

||||

| 1733 (享保18年) |

1歳 | 5月1日 丹波国穴太村に生まれる。 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1747 (延享15年) |

15歳 | 玩具商「尾張屋」で人形制作や彩色などを手がけるという。 | ||

| 1749 (寛延2年) |

17歳 | この頃、画家石田幽汀の門に入る。 【円山岩次郎】の署名。 |

||

| 1歳 | 丹波国篠山に生まれる。 父上杉彦右衛門(丹波篠山青山下野守家臣)。後に淀藩に仕えたため、芦雪は淀で育つ。 芦雪の名は、【政勝】【魚】、字は【氷計】【引裾】【干洲】【漁史】、号を芦雪と称す。 淀藩長沢家の養子となる。 |

1754 (宝暦4年) |

||

| 1755 (宝暦5年) |

23歳 | この頃、【氏】【一嘯】の署名。 | ||

| 1759 (宝暦9年) |

27歳 | この頃、「眼鏡絵」の制作に携わるという。【夏雲】【主水】の署名。 | ||

| 1765 (明和2年) |

33歳 | この頃より、【仙嶺】を使用。

円満院門主祐常との関係はじまる。 《破墨山水図》(三井記念美術館)、 《淀川両岸図巻》(アルカンシェール美術財団)、《雪中老松図》(東京国立博物館) |

||

| 1766 (明和3年) |

34歳 | この頃、名を「応挙」と改名。 | ||

| 1767 (明和4年) |

35歳 | 《大石良雄図》(百耕資料館)、《岩頭飛雁図》(円満院) | ||

| 15歳 | 玩具商「尾張屋」で人形制作や彩色などを手がけるという。 | 1768 (明和5年) |

36歳 | 「平安人物志」画家部に記載。 京都四条麩屋町に住む。《七難七福図巻》(相國寺) |

| 1769 (明和6年) |

37歳 | 《円満院雪之間襖絵》を描く。 《雨中山水図》(個人)、《雪中山水図》(相國寺)、《芭蕉童子図》(個人)、《雪景山水図》襖(千葉市美術館) | ||

| 1770 (明和7年) |

38歳 | 《人物正写惣本》(天理大学附属天理図書館)、《写生図館》(西村氏) | ||

| 1771 (明和8年) |

39歳 | 《牡丹孔雀図》(相國寺) | ||

| 1772 (安永元年) |

40歳 | 《大瀑布図》(相國寺) | ||

| 1773 (安永2年) |

41歳 | 《雲龍図》(個人) 円満院門主祐常51歳没。 |

||

| 1775 (安永4年) |

43歳 | 「平安人物志」に画家部の筆頭に掲載。 | ||

| 1776 (安永5年) |

44歳 | 《雨竹風竹図》(円光寺)、《昆虫写生帖》(東京国立博物館)、《籐花図》屏風(根津美術館) | ||

| 1777 (安永6年) |

45歳 | 《双鶏図》衝立(八坂神社) | ||

| 25歳 | 《東山名所風俗図》 | 1778 (安永7年) |

||

| 1779 (安永8年) |

47歳 | 《琴高仙人図》衝立(静嘉堂文庫美術館)、《抗元先生・端淑孺人像》(東京国立博物館) | ||

| 28歳 | 《猛虎図》(個人) この頃、既に京都に住む。 |

1781 (安永8年) |

||

| 29歳 | 「平安人物志」画家部に載る。 京都御幸町御池下ル町に住む。 《西王母図》(個人)、《牡丹孔雀図》(プライス・コレクション) |

1782 (天明2年) |

50歳 | 「平安人物志」に画家部の筆頭に掲載。 《楊貴妃図》(個人) |

| 30歳 | 妙心寺海福院斯経の庵の白壁に黒龍図を描く。 《龍図》襖絵(松江西光寺)はこの頃より南紀遊淙までの間と考えられる。 | 1783 (天明3年) |

51歳 | 「平安人物志」に画家部の筆頭に掲載。 《太夫図》(個人) |

| 1784 (天明4年) |

52歳 | 「愛知明眼院」の障壁画を描く(現・東京国立博物館応挙館)。 この頃より、源姓を名乗る。 《五羽鶴図》(白鶴美術館)、《雲龍図》(三井記念美術館)、《薔薇文鳥図》《朝顔図》(相國寺) |

||

| 1785 (天明5年) |

53歳 | 《雪梅図》襖(南紀・草堂寺)、《神州和尚像》(慈氏院) | ||

| 33歳 | 斯経が《隻履達磨図》(豊橋市美術博物館)に賛。 師応挙の命を受け無量寺愚海和尚に同道して南紀に下り、串本無量寺再建の祝盃、祝画を携行。 《龍虎図》襖他四十四面(無量寺)、《唐獅子図》襖他四十面余(成就寺)描く。 この頃、《絵変わり図屏風》(個人)、《月竹童子図》屏風(個人)、《群猿図》屏風(草堂寺)。 |

1786 (天明6年) |

54歳 | 《波上群仙図》襖、《山水図》等を長沢芦雪に托し無量寺再建を祝って愚海和尚に贈る。 《雪中山水図》(個人)、《虎嘯生風図》(東京国立博物館) |

| 34歳 | 《岩上白猿水辺群猿図》屏風、《朝顔図》襖絵他四十面余(草堂寺)描く。 高山寺(田辺)に滞在し《寒山捨得図》等襖や屏風を描く。 |

1787 (天明7年) |

55歳 | 南禅寺帰雲院障壁画を描く。《遊鶴図》《遊虎図》襖(金刀比羅宮)、《山水図》《郭子儀図》襖( 大乗寺) |

| 1788 (天明8年) |

56歳 | 天明の大火に遭い、喜雲寺に避難、呉春と同居する。 《群仙図》《山水図》《波濤図》襖(金剛寺) |

||

| 36歳 | この頃、奈良へおもむく。 《鯉魚図》(個人) |

1789 (寛政元年) |

||

| 37歳 | 応挙一門として御所の障壁画を制作する。 父没。 |

1790 (寛政2年) |

58歳 | 御所造営に際し一門を率いて障壁画を制作する。 |

| 38歳 | 娘二歳で死去。 | 1791 (寛政3年) |

59歳 | 東本願寺岐阜別院の障壁画を描く。(現・東本願寺桜下亭)大乗寺のために描く。 |

| 39歳 | 《猿図》(日枝神社) | 1792 (寛政4年) |

60歳 | 《郭子儀携小童図》(東京国立博物館) |

| 40歳 | 氷形【魚】字印右肩欠損。 息子二歳で死去。 |

1793 (寛政5年) |

61歳 | この年、老衰のため歩行視力衰う。 |

| 41歳 | 冬、広島に滞在。 《厳島八景図》(個人)、《富士越鶴図》(個人)、《朧月図》(個人) |

1794 (寛政6年) |

62歳 | 《江口君図》(静嘉堂文庫美術館)、《楚蓮香図》(白鶴美術館)、《瀑布図》《竹林七賢図》《山水図》襖(金刀比羅宮)。 この頃、《四季の月図》(白鶴美術館)、《日月山水図》屏風(個人) |

| 42歳 | 《群猿図》(大乗寺)、《花鳥蟲獣図巻》(千葉市美術館) この頃、第二期正宗寺(豊橋)障壁画。この年刊行の「東遊記」に挿絵を描く。 |

1795 (寛政7年) |

63歳 | 《松孔雀図》襖《鍾馗図》(大乗寺)、《保津川図》屏風(個人)。 7月17日没。四条大宮西入悟真寺に葬る。法名・円誉無之一居士。 |

| 43歳 | 東山新書画展に《墨画東坡》を出品。 | 1796 (寛政8年) |

||

| 44歳 | 《山姥図》(厳島神社) | 1797 (寛政9年) |

||

| 45歳 | 東山新書画展に《方寸五百羅漢図》を出品。 《方広寺大仏殿炎上図》(個人) ※寛政後期の作品に《大原女図》(静岡県立美術館)、《関羽図》(厳島神社)、《幽霊図》(奈良県立美術館)、《月に郭公図》(高津古文化会館)、《月夜山水図》(頴川美術館)、《赤壁図》屏風(個人)。 |

1798 (寛政10年) |

||

| 46歳 | 六月八日、大阪で没。 京都回向院に葬る。法名・南舟院澤誉長山芦雪居士。 |

1799 (寛政11年) |

||