笠嶋遺跡について

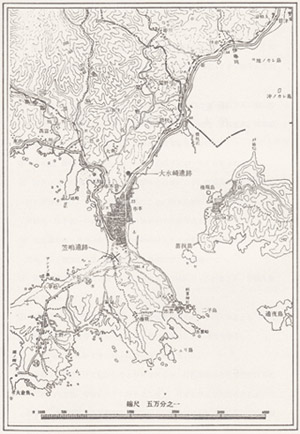

笠嶋遺跡は紀州の南端である潮岬台地の北側の一角(県立串本高等学校校庭)に位置した、砂州上に営まれた遺跡です。 本州最南端に位置する遺跡として、極めて重要な意義をもつものであるとされており、昭和35年の発掘調査では我が国では初の弥生時代の構造船船底材をはじめ、多くの船材や木製の漁撈具、日常什器類などが多数出土しました。

笠嶋遺跡の発掘調査を行っていた頃、ちょうど串本応挙芦雪館の建設が議論されていた時でもあり、その発掘される貴重な遺物を考古学的資料をも併せて保存し公開すべき計画を抱いておりました。 幸い、この計画が大学においても了承され、調査報告書の作成をもって返還されることになり、本館において笠嶋遺跡出土遺物も保存公開する運びとなったのです。

旧海軍航空隊の基地であった笠嶋地区は、昭和27年に新制県立串本高等学校の用地として買収され、翌28年に新設運動場の第1期工事としてこの地区が整備されました。実は、この工事中に木器や土器片などが出土したのですが、残念ながら確証する機会に恵まれず、その後しばらく笠嶋地区の遺物出土については忘れられたのです。

その後、昭和35年1月頃から運動場整備第2期工事として、笠嶋地区5500坪を運動場として使用できるようにするため、暗渠掘さく工事をはじめたところ、再び古代土器などが多数出土しました。かくして、工事の一時中止を申し入れ、予算の許す範囲で発掘調査が行われることになりました。かかる2週間という短期間の調査にも拘らず、多数の貴重な資料が収集でき、また、出土品の鑑定などを行い、全国でも数少ない弥生式時代の低湿地泥炭遺跡であることも確認されました。

では、どのような遺物が出土されたのでしょうか?

出土遺物のうち、重要なものを取り上げながら具体的にご紹介いたします。

1. 構造船船底材及び船材について

構造船船底材

材質はクスノキで柾目の木取り。

木製品、木器類には、わが国考古学上、見逃すことができない資料が多々あり、その第1は船底材、船材、船関係の遺物です。とりわけ出土した船底材は、構造船の船底材であり、従来わが国ではこの種の船底材の出土例がないため、この出土はわが国考古学上、さらに船舶歴史上、またこれが弥

時代末期に属するものであるということは、弥生文化を考える上でも重要といえます。

発掘した時には既に艫部の一例が欠損していたので、完全な全長を計測しえませんが、現存長は4m20cm、幅は最大部で55cm、厚さ3〜4cm。比較的小形であり、しかも船首部の刳り方から、これが近世の和船にみられる水押の構造とは別のもので、いわゆる若狭地方の艫太船に類するもののように推定され、全長8m以内の小形構造船であったと考えられます。しかも、この船底材は、舷側や梁などと組み合わされるのですが、その組み合わせ方は、板の凹凸の切り形や「かじき」にみられる樹皮などをみると、アイヌの縫合船にみる結合法などによく似ているが、かなり高度な造船技術であったと推察されます。

詳細については、今後の研究課題となりますが、黒潮の沿岸流に乗り、対岸や各地に航行し、日々の漁撈や生活に重要な役割を果たしていたことを想えば、かなり耐久性があり、かつ航洋性のある船だったことも推定できます。

2. 狩・漁撈具・漁網具について

弓及び類似品、槍(刺突器)類、矢鏃(または魚杈)、網端、浮子、土錘、石錘

漁撈関係の遺物は、各地の遺跡から、銛、釣り針、網錘、たこ壷などの出土例が報告されていますが、材質は、石、骨、金属、土製のものばかりであり、本遺跡出土の木製の網端、魚杈、槍などは殆どその類例がありません。特に網錘(浮子類)は初例ではないでしょうか。

3. その他の木製品・木器について

四脚付方形盤、木槽、しゃもじ、木匙、木槌、刃状木器、工具付属物(斧頭か)など

木製脚付盤やしゃもじ、櫂、船形木器など検討を加えるべきものが多々ありますが、これらのうち、「しゃもじ」は他に例をみません。もっともこれが現在の「しゃもじ」と同じ機能のものかは考慮の余地がありますが、形態が全く同じである点は注目すべきであります。

4. 土器について

土器については、調査区域のほぼ全面から、甕形・壺形・高杯形・杯形・器台形の土器が、リンゴ箱に約6箱ほど出土しました。

編年的には畿内第五様式に属する鉢・甕を基準としながら、高杯・壺などをみると、いわゆる内海的要素を持つ紀州沿岸各遺跡出土土器と同系統に属しながら、全体的には伊勢湾沿岸出土土器の要素をより強く示す特有なものと考えられ、それが第五・第六様式、あるいは第七様式、即ち土師器的なものまで含んでいるのを知ります。

本遺跡出土の大形甕は、遺跡の立地と生活の内容、なおいえば、漁撈を主体とする生活に関連したもので、それが立地上、製塩作業に使われたものではないかという予察は一考すべきではないでしょうか。

遺跡の消長

“遺跡の消長については、大きな流れでみると、弥生期から集落として存続していた遺跡が庄内期に自然災害(津波か)により被害を被り、居住区としての場を放棄したものと考えられる。 古墳時代には掘立柱建物が存在した可能性はあるものの、以後大勢的には墓地へという変遷をうかがうことができるが、集落としてのエリアはこの砂丘を外れることはなかったものと考えられる。”

笠嶋遺跡:串本中学校校舎建築に伴う発掘調査報告書(和歌山県文化財センター著:1991年3月)より引用

本遺跡が本州の最南端の一角に位置すること、木製品・木器の中にはいまだに発見されたことがない弥生時代の構造船船底材、魚杈・網端・浮子類、しゃもじなどの貴重な資料があること、さらにこれらの木製品・木品が土器の編年からみると畿内第五様式から第六、さらには第七様式(土師器的)とでもいうべき時期に属するものであることなどから、これらが弥生時代の末期に属する漁撈生活の一端を物語るものであることがうかがわれています。

本遺跡、遺物については、多くの解決すべき問題点・課題があり今後の調査研究が待たれますが、これらの遺物や資料が今後の研究、及び社会教育の一助に役立てたいと希っています。

【引用・出典】

このページに記述している文章は下記の文献、内容を引用・参考にさせていただきました。

・南紀串本 笠嶋遺跡 発掘調査報告(昭和44年8月15日 発行)

・笠嶋遺跡:串本中学校校舎建築に伴う発掘調査報告書(1991年3月 出版)

背景画像及び一部画像

出典:南紀串本 笠嶋遺跡 発掘調査報告(昭和44年8月15日 発行)